![]() ホーム > くらしの情報 > 自然・動物・農業 > 緑・公園・河川 > みどりのイベント・助成・申請など > ようこそ!キッズ百年の杜へ > 森の観察 > 葉っぱのしくみ

ホーム > くらしの情報 > 自然・動物・農業 > 緑・公園・河川 > みどりのイベント・助成・申請など > ようこそ!キッズ百年の杜へ > 森の観察 > 葉っぱのしくみ

ページID:5910

更新日:2016年9月20日

ここから本文です。

葉っぱのしくみ

葉っぱでしらべる、葉っぱをあつめる

葉っぱは常緑樹なら一年中、落葉樹でも花や実よりもついている期間が長い。

だから樹木を見分けるには葉っぱが一番観察しやすいのです。

葉っぱクイズ

この5枚の葉っぱのうち、仙台市の市木であるケヤキの葉っぱはどれかな?答えはこのページの一番下にあるよ!

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|---|---|---|---|---|

|

大きさ12cm |

大きさ10cm |

大きさ15cm |

大きさ8cm |

大きさ6cm |

葉っぱのつくり

解説

葉は葉身(ようしん)、葉柄(ようへい)、托葉(たくよう)の3つの部分からなっている。葉身には、水分や養分の通り道となっている葉脈がある。樹種によっては葉柄のないもの、托葉の目立たないもの、落ちてしまうものがある。

葉は葉身(ようしん)、葉柄(ようへい)、托葉(たくよう)の3つの部分からなっている。葉身には、水分や養分の通り道となっている葉脈がある。樹種によっては葉柄のないもの、托葉の目立たないもの、落ちてしまうものがある。

葉っぱのつきかた

葉を観察するときには、はじめに葉のつきかたはどうか、という点から見てみよう。

葉や茎が枝にどのようについているかを葉序(ようじょ)といい、樹種によって葉のつきかたは決まっている。

種類

対生(たいせい)

向かい合ってつく

ヒイラギ、ムラサキシキブなど

互生(ごせい)

たがいちがいにつく

モチノキ、ツバキなど

束生(そくせい)

1カ所から2枚以上の葉が出る

マツ、ヒマラヤスギなど

輪生(りんせい)

枝をかこむように3枚以上の葉がつく

キョウチクトウ、モッコクなど

葉っぱのかたち、いろいろ

丸いものや細長いもの、葉っぱにはいろいろなかたちがあります。

かたちの種類

たまご型

たまご型

手のひら型

手のひら型

逆たまご型

逆たまご型

ほそなが型

ほそなが型

だえん型

だえん型

はり型

はり型

ハート型

ハート型

うろこ型

うろこ型

葉っぱのふちのようす

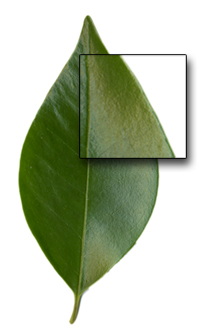

下の写真を見比べてみよう、どちらも同じようなツヤのある葉っぱだけれど

ふちの様子を観察してみると左側の葉っぱはなめらかで、右側の葉っぱにはギザギザがある。

このギザギザを鋸歯(きょし:のこぎりの歯のこと)といって

葉っぱを見分けるときの重要なポイントなんだ。

ネズミモチの葉

ツバキの葉

葉脈(ようみゃく)のいろいろ

葉っぱの中には葉脈といって水や養分が通る管がいっぱい通っている。

木の種類によって、その通りかたもちがっている。

葉脈も葉っぱを見分けるポイントの1つなんだ。

|

網状脈 |

平行脈 |

叉状脈 |

|---|---|---|

|

ほとんどの木がこの種類の葉脈。 |

ササやタケなど。 |

イチョウなど。 |

葉っぱクイズ答え

正解は4番だよ!

お問い合わせ

Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.