ページID:66953

更新日:2023年2月28日

ここから本文です。

第6回「-協働がつなぐ仙台-郡市長とふれあいトーク」(2月8日)

2月8日(水曜)は、桜丘小学校内(マイスクール桜ケ丘活動室及び視聴覚室)にて、桜ケ丘放課後子ども教室の運営委員の皆さまと懇談しました。

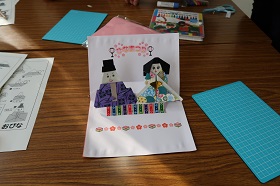

懇談前には、子どもたちの「おひな様カード」づくりに参加させていただきました。

子どもたちと一緒におひな様 懇談の様子(写真)

カードをつくりました(写真)

桜ケ丘放課後子ども教室

桜ケ丘放課後子ども教室※は、令和元年度より事業を開始し、学校との友好的な関係のもと、季節に合わせた日本の伝統文化や食育など体験を通して子どもたちに伝えている。構成員は、運営委員長、コーディネーター3名、安全指導員3名、ボランティア4名の計11名。

※「放課後子ども教室」は、子どもたちの安全な居場所を設けるとともに、地域で子どもを育む環境を充実させることなどを目的として、今年度は市内27団体が実施している

懇談に参加された方

運営委員長 田口 一嘉 (たぐち・かずよし)さん

コーディネーター 平田 慶子 (ひらた・けいこ)さん

コーディネーター 我妻 栄子 (あがつま・えいこ)さん

コーディネーター 佐藤 光子 (さとう・みつこ)さん

記念撮影(懇談者4名と) 記念撮影(子どもたちと校長先生と)

市長

皆さまこんにちは。

先ほど活動室では、日ごろの活動の様子を見学させていただき、また、可愛らしいお子さんたちからご指導を受け、おひな様カードを楽しくつくりました。それぞれ創意工夫しながら取り組んでいる姿を拝見し、あたたかい気持ちになったところです。

皆さまには、日ごろから放課後子ども教室の運営委員として、子どもたちのためにご尽力なさっていることに、この場をお借りして御礼を申し上げます。

限られた時間ではありますが、皆さまのこれまでの取り組みや活動への思いなどをお聞かせいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

市長

令和元年に放課後子ども教室を立ち上げられたと伺っております。どのようなきっかけでしょうか。

田口委員長

桜丘小学校の余裕教室を使って、地域の学習団体などの活動拠点として「マイスクール桜ケ丘」が設立され、さまざまな活動をしておりました。そのなかで、放課後子ども教室事業を知り、賛同し、子どもたちにより安全な居場所を提供し、日本の伝統文化を伝えながら地域で子どもを育んでいけるのではないかと考え、立ち上げました。幸い、仙台大学附属明成高等学校や宮城学院女子大学に近く、食育や音楽などについて支援をいただき、地域に根差した活動を行っております。

田口委員長(写真)

市長

マイスクール桜ケ丘の取り組みがベースとなり、さらに子どもたちのためにと活動を始められたのですね。

3月3日は桃の節句ということで、今回はおひな様カードづくりだったようですが、季節に合わせた日本の伝統文化を子どもたちにも体験を通して伝えてくださっていて、良いことだなと思ったところです。驚いたのが、隣で教えてくださったお子さんが、お内裏様が持っている「笏(しゃく)」ですとか、お雛様が持っている「檜扇(ひおうぎ)」と説明してくださったことです。

今日は2年生のお子さんでしたが、学年によって活動内容は変えたりしているのでしょうか。

我妻さん

今回のおひな様に関しては、同じものを作っています。それぞれの学年にあったレベルで工夫してつくっています。高学年になると、技術が上がって完成度が高いです。

日本の伝統文化や食文化を子どもたちに伝えたい

市長

活動室に、これまでの活動報告があり、拝見いたしました。おやつや野菜、お正月のリースづくりなど、多岐にわたっていて、地域の皆さまや関係機関と連携しながら活動されていることが分かりました。

平田さん

私たちコーディネーターや安全指導委員は、何の資格もないメンバーで、子育て経験のあるシニア世代です。共通して言えることは、子どもたちと触れ合うことが大好きなメンバーで、「小1生活・学習サポーター」もしています。

市長

エプロン先生と呼ばれていると伺っております。

平田さん

はい、そうです。実際教室に入ってサポートしています。桜丘小学校の場合、「サポーターさん」、または、下の名前で私ですと「慶子さん」と呼ばれています。学校以外のところでも名前を呼ばれたり、あいさつをしてくれるようになり、地域で子どもたちを見守ることができていると感じています。

実際の授業を拝見すると、学習のスタイルがかなり変わったと感じています。昔は講義形式ばかりでしたが、今は子どもたちの主体性が尊重される時代です。グループワークやグループディスカッションなど、いわゆるアクティブ・ラーニングという授業スタイル、また、電子黒板やプログラミングなど、デジタル化が進み、ついていくのがちょっと大変で、様変わりしていると感じています。

だからこそ、変わらずに受け継いでいってほしい日本の伝統文化や食文化などを、孫や子どもたちの世代に伝えていくことを大切にし、共通の目標にした活動内容を心がけています。ここ数年は、感染症対策をしながら、学校から花壇をお借りして野菜づくりをしたり、縮小しながらも継続して活動しています。季節感を大事にしつつ、伝統文化に触れながら、がポイントです。

平田さん(写真)

家庭での会話のきっかけに

市長

田口委員長は、茶道にも造詣が深いとお伺いしました。茶道教室なども開催されているとのことですが、茶道を通して、子どもたちに伝えたいことなどお話いただけますか。

田口委員長

就職したとき、一生続けられる趣味を持とうと思い、日本の伝統文化の茶道の流派の一つ、裏千家に入門いたしました。以来、60年続けてまいりました。おかげで精神的に充実した生活を送ることができたと思っています。子どもたちにも、小さいうちにそういった習慣を持ってもらいたい。

最近はグローバル化社会と言われていますが、英語が話せることだけがグローバルな人間ではなくて、外国の方と交流したときに、自国の文化や伝統について正しく伝えることができることが本当のグローバルな人間と考えています。日本の伝統文化を親しむ機会を与えてあげたいという気持ちと、楽しみながら和の文化を感じてもらいたい、また、それを家庭で会話のきっかけにしてもらえばと願い、活動しています。

市長

お子さんたちは、お茶の教室に限らず、いろいろなできごとを家に持ち帰ってお話をされていることと思います。

田口委員長

「お母さんが若いころにお茶を習っていたって」と「ふくさ」をみせてくれたと話してくれたことがあります。親子の会話がふくらんだり、地域の方や先生との会話にもつながっていると聞くとうれしく思います。

市長

コロナ禍で感染対策をされながら、ご苦労も多かったのではないかと思います。少しずつ活動が戻ってきていると思いますが、今後の活動についてのお考えなど教えてください。

佐藤さん

初年度は食育をテーマにして、教室外での活動もたくさん楽しく取り組んでいたのですが、コロナ禍においては、感染対策に重きをおいて考えなければならず、思うような活動ができなかったところもあります。だいぶ落ち着いてきたので、集まって、今日のような活動ができるようになってきまして、参加してよかったとか、できあがった作品を見てうれしそうな顔を見ると、私たちもやりがいを感じ、元気をもらえます。この先もずっと活動を続けたいという思いでいます。

佐藤さん(写真)

チャレンジする気持ちを大切にしたい

市長

子どもたちを取り巻く環境も厳しいものがあって、なかにはいろいろな課題を抱えているお子さんも少なくないかもしれません。そういうなかで、皆さんの活動が、学校教育とはまた違う視点で、子どもたちに伝わって、成長につながっていると感じていますか。

平田さん

私自身、子育て中にたくさんの方たちに支えてもらい、感謝していたことが活動の根底にあり、今度は支える側になれたらという思いで今に至っています。私たちのキャッチフレーズは、「ばあばと遊ぼう」です。実際、活動を通して、子育て中には気づかなかったことや新たな発見があり、想像力豊かな子どもたちに、いつも楽しませてもらっています。

子どもたちにはいろんなことにチャレンジしてほしいと思っています。私たちもチャレンジする気持ちを忘れずに活動していきたいので、行事の募集チラシのタイトルを「チャレンジ隊募集」にしています。うれしいことに、子どもたちからも企画の提案がありまして、そのひとつとして、2月4日に手作りすごろく大会を行う予定だったのですが、企画を持ち込んだ学年が学級閉鎖になってしまったために延期しました。リハーサルの内容がとても素晴らしく、ぜひ実現したいです。子どもたちの興味・関心を引き出し、楽しみながら活動できる形にしていきたいと思っています。

我妻さん

私の孫が4年生のときに、声をかけていただいて、翌年から活動に参加しました。子どもが好きで、一緒に遊んだり笑ったり、家に帰っても気分が良くて、いい場所を与えていただいたと感謝しています。

我妻さん(写真)

市長

子どもたちの未来に対して、期待することはありますか。

我妻さん

とにかく元気いっぱい、けがなどのないように生活してほしいと願っています。

平田さん

何かをしたい気持ちを大事に、積極的にいろんな活動に参加し、多くの方々と触れ合って視野を広げていってほしいと思っています。1年生のサポーターとして教室に入ってみると、いろいろ事情のあるご家庭やお子さんがいます。こういうお子さんにこそ参加してほしいと思うことがあり、それが課題だと感じています。

市長

コロナの影響もあって縮小せざるを得ない部分もあったかと思いますけれども、今日参加されたお子さんたちの表情を見て感じましたが、こうやって皆さんの活動が広がっていけば、参加したいって手を挙げてくれるお子さんも増えてくるのではないでしょうか。

平田さん

まだまだバージョンアップして、発信していけるのではないかと思っています。

田口委員長

和の文化について、なかなか学ぶ機会がないものですから、少しでも力になれればという思いで活動していきたいです。さとう宗幸さんが作詞作曲されたとある学校の校歌の一節に「今が青春学ぶ喜び」という歌詞があります。正にその通りです。そういうことを再認識して取り組んでいきたいと思っています。

子育てが楽しいまちに

市長

皆さんが生き生きと活動をされていることに、大変心強く感じました。昔は、各家庭で受け継がれていたことが、核家族化が進んで、日本の伝統文化に接する余裕も知識もなくなっている家庭が増えていると思います。そのようななかで、地域の皆さまが子どもたちのために、さまざまな取り組みをしてくださっていることに大変ありがたく思ったところです。

皆さんの活動が子どもたちに良い影響を及ぼし、それが家庭にも波及し、子どもたちの健やかな育成と家庭の居心地の良さにもつながるような、「子育てが楽しいまち」にしていきたいと思っております。どうぞ健康に留意されまして、これからもなおいっそうのご活躍を祈念しております。

本日はありがとうございました。

子どもたちに教えてもらいながら作成しました

お問い合わせ

Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.