![]() ホーム > くらしの情報 > 自然・動物・農業 > ペット・野生鳥獣・生物多様性 > 生物多様性 > 生きもの認識度調査

ホーム > くらしの情報 > 自然・動物・農業 > ペット・野生鳥獣・生物多様性 > 生物多様性 > 生きもの認識度調査

ページID:46383

更新日:2023年6月2日

ここから本文です。

生きもの認識度調査

この調査は,仙台市民の方を対象に,12種類の身近な生きものに対する認識や身近な自然に対する意識などについて,アンケート形式で実施するものです。仙台市では,これまでに5回(昭和49年度,平成6年度,平成13年度,平成22年度,平成27年度),同様の調査を行っており,令和元年度に6回目の調査を実施しました。

今回と過去の調査結果を比較し,市民の皆さんの生きものや自然に対する認識や意識がどのように変化したのかを探り,身近な自然の保全・創造や環境教育・学習の推進に役立てたいと思います。

令和元年度調査の概要

- 調査対象

- a 中学生(仙台市立中学校(65校)及び仙台青陵中等教育学校の1年1組の生徒)

- b 中学生の家族(aの家族の方)

- 調査期間

令和元年5月13日~5月24日 - 回答数

3,557人(中学生1,838人・中学生の家族1,719人)

令和元年度調査の要約

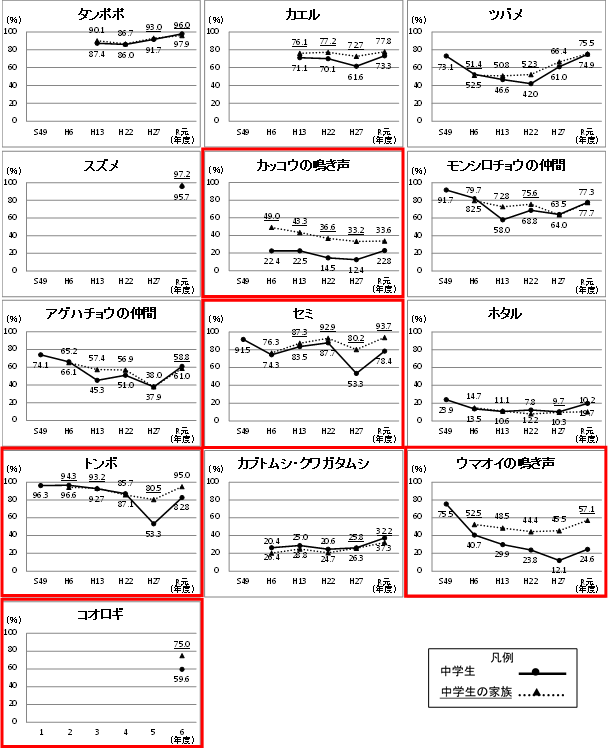

認識度が年々上昇している生きものと、年々低下している生きものがいる

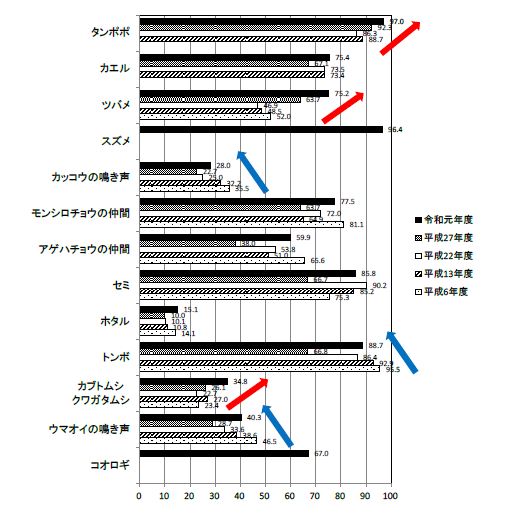

令和元年度の調査結果は、前回実施した平成27年度調査と比較すると、全ての種で認識度が上昇する結果となった。全体的な傾向としては、「タンポポ」、「ツバメ」、「カブトムシ・クワガタムシ」は認識度が年々増加傾向にある一方で、「カッコウの鳴き声」、「トンボ」、「ウマオイの鳴き声」は認識度が年々低下傾向にあったが、今回の調査では、認識度が上昇した。

生きものの認識度変化

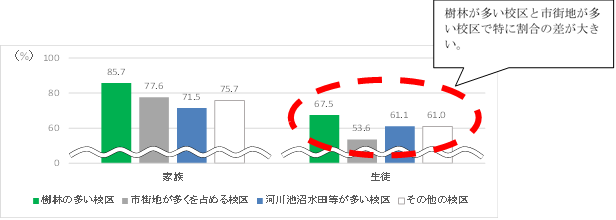

樹林の多い中学校区では相対的に生きものの認識度が高い

中学校区の周辺環境に着目し、今回の調査で初めて植生図と中学校区を重ね合わせて認識度の違いを調査した。全体的な傾向としては、自然環境が豊かな樹林の多い中学校区で相対的に生きものの認識度が高く、市街地が多くを占める中学校区は相対的に生きものの認識度が低い結果となった。

また、種ごとにみると、「カエル」、「ツバメ」、「ホタル」、「カブトムシ・クワガタムシ」は樹林が多い中学校で特に認識度が高かった。

周辺環境によって分類した中学校

中学校区の分類別認識度の経年比較

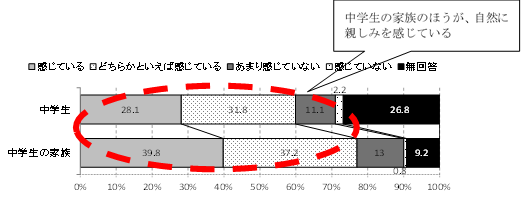

中学生とその家族では、家族のほうが相対的に生きものに対する認識度が高い

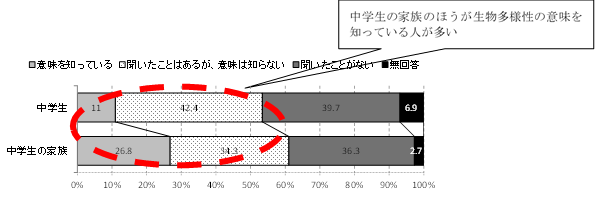

今回の調査では、中学生よりも、中学生の家族の方が自然に親しみを感じており、生物多様性という言葉の意味を知っている人が多い結果となった。また、生きものに対する認識度については、全13種類中8種類で中学生の家族のほうが中学生よりも認識度が高かった。その中でも「カッコウの鳴き声」、「セミ」、「トンボ」、「ウマオイの鳴き声」、「コオロギ」は中学生の家族のほうが中学生よりも10ポイント以上認識度が高かった。

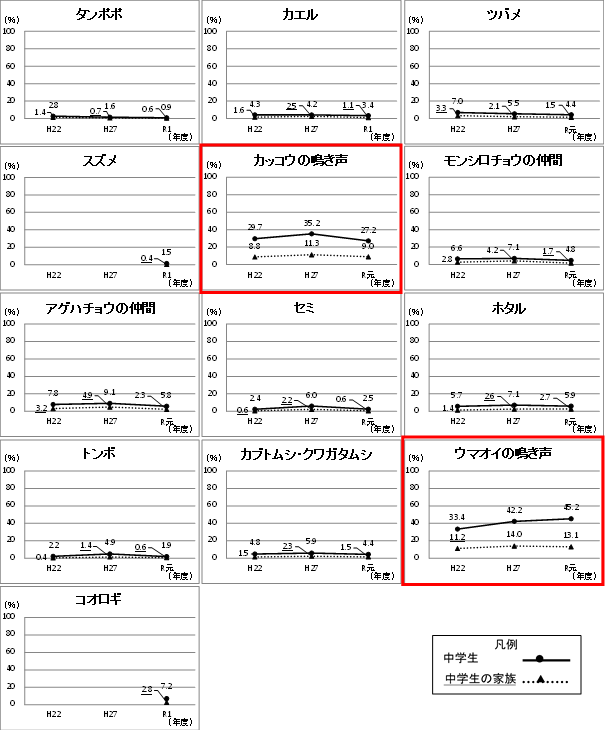

生きものを「知らない」と回答した割合は、すべての種で中学生のほうが中学生の家族よりも多く、特に中学生では「カッコウの鳴き声」、「ウマオイの鳴き声」を「知らない」と回答する割合が高かった。なお、中学生の「ウマオイの鳴き声」を知らないと回答する割合は年々増加傾向にある。

設問「自然に親しみを感じますか」

自然に親しみを感じている+どちらかといえば感じていると回答した割合

設問「生物多様性という言葉を知っていますか」

中学生と中学生の家族の認識度変化の比較

中学生と中学生の家族の「知らない」と回答した割合の変化

生きものに対する認識度の違いには、様々な要因が考えられる。

生きものに対する認識度の違いには様々な要因が考えられ、これらが複合的に作用している可能性がある。

生きものの生息環境の観点で見ると、「カッコウ」については、広瀬川の中州の撤去などでヨシ原がなくなり、そのためヨシキリの巣に托卵ができなくなったことで鳴き声の確認が減った可能性がある。「ツバメ」については、宅地化が進み巣作りのための泥を取る場所が減少したため市街地で見る機会が少なくなった可能性がある。「ホタル」については、かつてヘイケボタルが生息していた田園地帯の乾田化や用水路のコンクリート化により、個体数が減った可能性がある。昆虫類については冷夏や猛暑、長雨など、その年の天候が発生状況に影響を与えているとされている。その他にも平成23年度の東日本大震災の津波やその後の復旧工事などは直接的、間接的に生きものの生態系およびその認識度に影響を与えた可能性がある。

生徒とその家族の観点で見ると、両者間に差のあった「セミ」や「トンボ」、「コオロギ」は昔から市内の広い範囲に生息しており、調査で自然に親しみを感じている割合の高かった家族のほうがそれらの生きものに対する認識度が高くなった可能性がある。

学校教育の観点で見ると、近隣に自然豊かな場所が多い学校では、地域資源を活用した郊外活動も実施されており、それらが認識度に影響を与えた可能性がある。また、身の回りの生きものに関する授業は小学校3年生及び小学4年生時に重点的に行われている。平成27年度調査時に調査対象者だった中学1年生は、震災当時小学校2年生であり、震災により生きものについて学ぶ機会が比較的少なくなったため認識度に差が出た可能性がある。

認識度を向上させるためには、自然と親しむ機会づくり、街づくりの推進が大切である

今回の調査は、前回の調査に比べ、すべての生きもので認識度が向上したが、一部認識度が低下傾向にある種も見られた。また、中学生の認識度は家族に比べると相対的に低く、種によっては生きものを「知らない」と回答した数も多く見られた。そのため、教育機関等と連携した環境学習の推進や、身近な生きものの観察会を実施するなど、生きものと実際に触れ合うような体験を通じて、自然や生きものに対する関心、理解を向上させる施策が求められる。

その他にも樹林地域での生きものの認識度が高い一方で、樹林の少ない市街地において認識度が低い傾向であった。しかし市街地にも樹林地域ほどではないが多くの生きものが生息しており、そうした生きものの再発見と認識度の向上を図る取り組みも重要である。また生きものと触れ合う機会を増やすためには、街路樹や緑地とのみどりのネットワークの形成に配慮した緑化を推進するなど、山地地域と市街化地域をつなぐ生態系の連続性を確保していくことも大切である。

生きもの認識度調査報告書のダウンロード

以下より報告書のダウンロードができます。

- 令和元年度生きもの認識度調査報告書(PDF:4,680KB)

- 平成27年度生きもの認識度調査報告書(PDF:3,219KB)

- 平成22年度生きもの認識度調査報告書(PDF:1,452KB)

- 平成13年度生きもの認識度調査報告書(PDF:5,375KB)

- 平成6年度生きもの認識度調査報告書(PDF:10,285KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.