ページID:78944

更新日:2025年1月29日

ここから本文です。

第3回「-協働がつなぐ仙台-郡市長とふれあいトーク」(10月22日)

令和6年度3回目の「郡市長とふれあいトーク」では、学内外の環境保全活動や子どもたちとの交流活動に取り組む「東北工業大学環境サークルたんぽぽ」の皆さんと懇談しました。

環境サークルたんぽぽの皆さんと 懇談の様子

東北工業大学環境サークルたんぽぽ

東北工業大学は環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」の認証を取得し、全学的に環境保全活動に取り組んでいます。環境サークルたんぽぽは地域の中で活きた学びを経験し、学内外の環境保全活動や子どもたちとの交流活動を企業や他団体と連携しながら行っています。現在は、学内でのペットボトルキャップの回収活動、大学周辺や広瀬川での環境美化活動、青葉まつりでのエコステーションの運営のほか、各市民センターのイベントでの子どもたちへの環境啓発の実施、震災の津波で失われたアマモを再生させる藻場再生活動等、大学内外を問わず多様な活動を行っています。

懇談に参加された方々

代表 今野 聖琉(こんの・せいりゅう)さん

副代表 大久保 こゆき(おおくぼ・こゆき)さん

副代表 齋藤 琉花 (さいとう・るか)さん

会計 小野寺 惟頼(おのでら・いより)さん

活動内容紹介 パワーポイントにて説明

今野さん

●サークルの成り立ち

私たちの活動は、主に屋外で活動することが多いため、活動内容をこちらのパワーポイントでご説明させていただきます。

東北工業大学の学生への環境意識の啓発や環境活動を促し支援するために組織された「ISO学生サポーター」を前身とし、そこで活動していたメンバーが、より幅広く特に学外での活動の場を求めて平成24年4月に立ち上げたサークルが「環境活動サークルたんぽぽ」です。

「たんぽぽ」は現在、他大学の環境団体や企業と連携することで、地域の中で生きた学びを経験し、大学内外の環境活動や、太白区中央市民センター等で子どもたちと交流しながら環境啓発活動に取り組んでいます。私たちは具体的には次のような取り組みを行っています。

●エコキャップ回収活動

現在大学内で行っている活動としてエコキャップ回収活動があります。東北工業大学八木山キャンパスに10ヶ所、長町キャンパスに3ヶ所、ペットボトルのキャップ回収ボックスを設置しています。キャップは回収後、「多賀城市福祉工房のぞみ園」で荷受けされ、リサイクル資源として売却され、その後、新しいプラスチック用品としてリサイクルされ、その売却益は発展途上国の子どもたち向けのワクチンとして届けられています。

●まち美化活動

毎月第1日曜日に八木山キャンパスから八木山動物公園駅までの道路のゴミ拾いを行っています。コロナ禍中は休止した活動でしたが、今年度から再開しました。毎日通る八木山動物公園駅から東北工業大学までの道路に空のペットボトルやタバコの吸い殻が落ちているのをよく目にし、サークル内で「この周辺のゴミ拾いをすることで喜ぶ人が増えるのではないか」と考え再開しました。

●ヨシ原再生活動

過去の活動になりますが、平成25年9月の台風18号で被災した岩手県北上川下流域のヨシ原を再生させるため、NPO法人や企業と協力して330平方メートルの範囲に270株のヨシを植栽しました。

●仙台若者アワード部門子ども食堂への寄付

みやぎ生協様にご協力いただき、設置された紙資源回収ボックスに集まった段ボール紙の量に応じてSKホールディングス様からの還元金を受け、子ども食堂運営の「NPO法人おりざの家」に寄付する活動を行いました。

●MELONフェスタでの交流会

県内最大の環境活動法人である「みやぎ・環境と暮らしネットワーク」(通称MELON)が開催する、県内大学生による環境団体の活動を紹介する年1回の交流イベントに参加し、私たち「たんぽぽ」は環境意識啓発に関する寸劇を発表しました。私たちが企画し実演した寸劇は、MELONの副理事長であり「たんぽぽ」の顧問である東北工業大学の山田先生によると好評だったそうです。

市長へ説明する様子

市長

(スライドを見ながら)先輩方の代からすばらしい活動をなさってきたのですね。

今野さん

●広瀬川一斉清掃

「広瀬川1万人プロジェクト」が開催する広瀬川のごみ拾いイベントです。広瀬川周辺の8つの会場でそれぞれごみ拾いを行います。我々が参加した大橋会場では約80人が参加し、左岸と右岸に分かれて1時間30分程ゴミ拾いを行いました。

広瀬川一斉清掃 青葉まつりエコステーション

齋藤さん

●青葉まつりエコステーション

青葉まつりではエコステーション運営に携わりました。その目的は主に3つあります。1つ目はごみの分別を促進することです。2つ目は、お祭りに来た人たちの環境保護に対する意識向上です。3つ目は清潔な会場を維持することです。エコステーションがあることでごみの収集場所が明確になり、ごみが会場内に散乱することを防ぐことができ、祭り会場が清潔で快適な環境が保たれ、参加者の満足度も向上したと考えています。

大久保さん

●太白区中央市民センター「つながりんぐ」

私たちは太白区中央市民センターさんと協力して地域の子どもたちが自然を身近に感じられる活動を行っています。具体的にはネイチャークラフトを企画し、夏の自然体験を通じて集めた松ぼっくりやドングリを使って作品を制作しました。この活動は長町秋のフェスティバルやながまち交流フェスタで実施され、幅広い年齢層の来場者の方にご好評をいただきました。自然素材を使った創作活動で子どもたちの想像力が刺激され、ユニークな作品が多数生まれました。

●ラジオ収録への参加

私たちはサークル活動の一環としてラジオ収録を行っており、FMたいはくで放送されています。このラジオ番組では環境活動を通じて学んだことや気づいたことをテーマにトークを行い、大学生活に関する話題や地域の情報、さらには私たちのお気に入りの場所等をざっくばらんに幅広くお話しています。時には他の大学の学生やサークル内の友人をゲストに迎え、より多様な視点を取り入れた内容にするよう工夫しています。こうしたラジオを通じて私たちの環境活動を地域の方々に広く知っていただくことができると考えています。

ラジオ収録 松島での藻場再生活動

小野寺さん

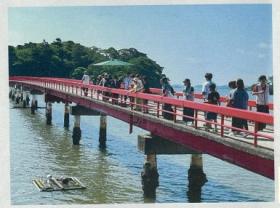

●松島での藻場再生活動

現在、NPO法人環境生態工学研究所E-TEC(以下E-TEC)が中心となり松島湾の藻場再生活動を行っています。平成23年に発生した東日本大震災の津波により陸上だけではなく海中にも甚大な被害があり、海底の砂が沖に流された影響で松島湾から海の生き物が集まるのに欠かせない藻場と呼ばれる海藻の生える場所が99%消失してしまいました。松島湾を復興させていくには海の生態系を回復させることが重要であり、そのために藻場づくりが必要であるということを学び、私たち「たんぽぽ」は、松島湾の藻場再生活動のお手伝いに携わっています。

以上で、「たんぽぽ」の活動内容の説明を終了いたします。ご清聴いただき、ありがとうございました。

活動の中で印象深かったこと

市長

本日はパワーポイントで活動内容の資料を作ってご説明いただき、ありがとうございます。皆さんが幅広く色々な活動をなさっていることを大変興味深く拝見しました。「たんぽぽ」が創設される以前の話もありましたが、現在サークルのメンバーは何人いるのか教えてください。

今野さん

今現在45人が所属しています。

市長

それぞれの活動というのは、チームを分けて行っているのですか。それとも、皆さんで都合のつく方々が、その都度参加されているのですか。

今野さん

以前は80人ほど所属していたため、チーム分けをしていましたが、今はそこまでメンバーが多くないため、イベントがある日に各々が参加できる日を選択して活動している状況です。

市長

そうなのですね。45人でも結構いらっしゃると思いましたが、前は倍の人数がいらっしゃったのですね。そして、そのメンバーで学内だけではなく、大学の外に飛び出して多種多様な活動をなさっていることを理解しました。活動の中で特に印象深く思っていること、また先輩方から代々引き継がれている活動があれば教えてください。

今野さん

松島で行っている藻場再生活動は先輩の代から引き継がれている活動であるため、私たちの代で途切れさせることがないようにと思いながら活動を続けています。藻場再生活動とは東日本大震災で被害を受け失われたアマモという海藻が生える、海の生き物たちが集まる藻場を回復させる活動です。環境サークル「たんぽぽ」という名前で活動していますので、環境保護に直接携われる活動として、この活動を大切にしてきたいと思いますし、後輩たちにも引き継いでいきたいです。

小野寺さん

私はFMたいはくのラジオ収録が印象に残っています。日常生活の中でラジオ収録をするということはあまりないことですので、とてもいい経験であり、そこで環境について発信することができるので、とてもいい機会だと捉えています。直接の反響はありませんが、自分たちのラジオを聞いて広瀬川の清掃活動などのイベントに参加してくださっている方がいるかもしれないので、もしそういった方がいたら活動の励みになりますので、ぜひ私たちに声をかけてもらえると嬉しいですね。

齋藤さん

私は、「たんぽぽ」のイベントに初めて運営として参加した時に行った子どもたちとのイベントが印象に残っています。イベントでは、子どもたちにモルックというフィンランドのゲームに取り組んでもらったのですが、イベントが終わった後に、子どもたちから「初めて挑戦したモルック、楽しかったよ」「ぴったり50点取れて嬉しかったよ」という感想をもらいました。環境活動とは直接の関わりは無かったですが、自分が初めて担当したイベントが子どもたちに喜んでもらえたことが、今でも印象に残っています。

大久保さん

私は、ネイチャークラフトの活動が一番印象に残っています。ネイチャークラフトは環境についてより多くの方に知ってもらう啓発活動なのですが、子どもたちが自然を身近に感じられるようにと太白区中央市民センターさんと協力しドングリなどの自然素材を使った工作を企画しました。私は子どもと関わることが好きなので、この活動で子どもたちと関わることができましたし、松ぼっくりやドングリを使った工作を行うことにより、多くの子どもたちに自然に関わってもらうことができたと思います。そして、参加した子どもたちだけでなく、高齢者の方々にも楽しんでいただき、「自宅でもやってみたい」という声をいただきました。今年は太白区だけでなく若林区の児童館でも同様の活動を行い、多くの子どもたちに自然の魅力を伝えることができました。10月に開催された長町秋のフェスティバルやながまち交流フェスタにも参加し、さらに多くの子どもたちと工作を楽しみました。

今野さん 大久保さん

市長

今、皆さんそれぞれ違うお話をしていただきましたが、いずれの活動も若い皆さんの貴重な学びや体験に繋がっているのですね。地域の子どもたちや大人との触れ合い、あるいはラジオのリスナーさんなど、活動の中から喜びや結びつきを感じながら活動していらっしゃるのですね。

環境問題に対する意識向上へ

市長

先ほど今野代表から「松島の藻場再生活動は代々このサークルに伝わっている環境活動なので続けていかなければならないと思っている」とのお話がありました。環境と一口に言っても幅が広いと思いますが、昨今、環境問題というのは大きくクローズアップされていますよね。それについて学生の皆さんはどのように捉えていらっしゃるか、お考えを聞かせていただけますか。

今野さん

環境問題については、いきなりその問題に真正面から向き合うのではなく、大学周辺の美化活動を月に1回行ってサークルの皆でごみ拾いをしたり、大学構内でペットボトルのキャップを回収する等、誰でもできるごく身近な取組みを少しずつでも続けていくことが大切だと考えています。こうした地道な活動を続けることで少しずつ団体が成長し、その小さな活動の積み重ねによって自分の周りの方々が環境に対する考え方を少しでも変えるきっかけとなっていけたらいいなと思います。また、小さな取組みが少しずつ連鎖して仙台市民の方々が環境に対する意識を少し高めていただける機会につながっていけたら嬉しいなと思います。

市長

「大仰に環境問題と捉えなくても」とのことですね。環境問題への取組みは、私たちの身近なところにあるのだと、改めて感じますね。

今野さん

はい。八木山キャンパス周辺のゴミ拾い活動についても、小さな取組みを継続的に行うことが大切だと気づきました。同じ道を1か月後にまたゴミ拾いをするのですが、ゴミ拾い活動をする前は「1か月じゃ、あまりゴミが落ちてないかな」と思っていたのですが、実はそんなことはなく、1か月後に同じ場所にタバコの吸い殻が落ちていたり、細かいプラスチックのゴミが風で飛ばされてきたりと、1か月程で同じ量を拾うことが幾度もありました。このことから、継続的にゴミを拾うことで綺麗な道であり続けるのだなと気づきました。

市長

そうですね。大学周辺のごみ拾い等の地道な活動がまちの環境美化へとつながっているのですよね。またペットボトルキャップを集める活動が他国の大変厳しい状況にある子どもたちのワクチンとして届けられたり、新しいプラスチック用品としてリサイクルされているのですよね。身近にある小さなことに私たちが気づき、それらを継続して取り組んでいくことが大切なのだと改めて教えていただきました。皆さんは青葉まつりでのエコステーションの運営にも携わっているのですね。活動してみていかがですか。

齋藤さん

青葉まつりでは多くの人が集まり大量のごみが発生していましたが、エコステーションを設置することで、ごみを可燃ごみ、リサイクルごみ、資源ごみなどに適切に分別することができ、祭りに来た人たちの意識向上につながっていると思います。またエコステーションを設置し目に付く場所で分別を行うことにより、来場者に環境保護やごみを分別することの重要性を伝えることができ、ごみが会場内に散乱することを防ぐことができたと思います。祭り会場全体が清潔で快適な環境が保たれ、参加者の満足度が向上できるようにと考えながら活動していました。また来場者自身が日常生活に戻ってからもごみの分別やリサイクルを意識するきっかけとなればいいなと思います。

市長

エコステーションはお祭りにいらっしゃった観光客の方々にもご協力いただく仕組みとなっていて環境問題やごみ分別の意識向上のきっかけになっているのですね。青葉まつりのように大きな祭りでごみ分別を呼びかけるエコステーションの運営等、皆様方の裏方の作業があってこそ、青葉まつりがとても気持ちの良いクリーンなお祭りとして運営されているわけですよね。こういった地道な活動が循環型社会に導いていくための大きな取組みへとつながっているのだと認識し、改めて皆さんに感謝をしたいと思います。

継続することの大切さ

市長

皆さんは大学のある仙台を飛び出し、東日本大震災の津波で失われた松島湾の藻場再生活動にも携わっていると、先ほどパワーポイントでご説明をいただきました。東日本大震災が発生した時、皆さんはまだ幼かったと思いますが、記憶に残っていますか。

今野さん

6~7歳でした。小学1年生時の下校中の出来事だったのですが、鮮明な記憶として残っています。

市長

この活動ではどういった活動をしているのですか。

今野さん

E-TECが中心となり松島湾の藻場再生活動が始まり、「たんぽぽ」もその活動に関わらせていただいております。藻場を回復させるために海底の砂場環境を作り出せば土壌が安定するため、ショベルカーを使い機械的に藻場を回復させることは可能なのですが、この活動では「誰もが少しでも環境や社会の役立ちたいと考えているのではないか」という視点から、できるだけ多くの方に環境活動に興味を持ってもらいたいと考え「誰でもできる環境活動」として、観光として松島を訪れた一般の方が環境問題に携わる機会としています。私たちは、藻場再生活動イベントのお手伝いや宣伝ポスターの制作をしたり、その活動を発信する活動をしています。

市長

大きな津波により日本三景の1つの松島という美しい景観の中の藻場がなくなってしまったということを知ったと思いますが、先輩方が始めたこの活動は、観光客の方々にどのように受けとめられていますか。

小野寺さん

松島湾の福浦橋から、観光客の方々に砂団子を海に投げ入れてもらうイベントなのですが、事前に「東日本大震災の被害で藻場が失われたこと」や「藻場再生活動の取組み」について説明してから参加してもらっています。松島湾の海面に的を浮かばせ、松島湾の海中めがけて砂団子を投げてもらいます。見事的に命中した方には、手作りのストラップを景品として贈呈しています。松島観光に来て津波被害によって失われた海底の藻場のことを知り、その再生に関わる環境活動に関わることは、一般の方々にとっても環境活動に興味を持つきっかけになっているように感じています。観光客の皆さんが、とても好意的に参加してくださることを、毎回有難いと思っています。

市長

どのぐらいの年数を続けていらっしゃるのですか。

今野さん

5年程です。

市長

そして、今、どのぐらい復活したのですか。

小野寺さん

藻場の回復状況は、令和2年時点の数字になりますが震災直後の状態から30%程です。将来的には東日本大震災前の状態まで藻場の回復を目指しています。

市長

順調に回復が進んでいるのですね。

小野寺さん

それが、先ほど令和2年には30%まで回復したとお話ししましたが、実は昨年や今年の猛暑の影響で、震災直後の状態に戻ってしまいました。

市長

そういうこともあるのですか。温暖化の影響等を考えると、難しい取組みなのですね。

小野寺さん

はい。今までの活動があったからこそ、「また最初からなのか」という残念な思いもありますが、それでも「続けること」に意味があると思っています。この活動を通して、改めて東日本大震災による被害の大きさを実感し、藻場再生活動に関心をもって取り組むことができています。参加してくださる観光客やボランティアとして活動に参加している松島町内の高校生、E-TECの方々など、多様な方々との交流しつながりながら、とても良い経験ができていると感じています。

大学での学びから得たもの

市長

皆さんは、環境応用化学を学んでいらっしゃると伺いました。大学での学びが、この活動にどのように繋がり、そして発展していますか。

齋藤さん

大学では普段の実生活ではあまり関わらないような専門的な分野を学んでいますが、「たんぽぽ」の活動に携わることで、青葉まつりでエコステーション運営に関わり、私自身がごみの正しい分別方法やリサイクルの重要性を改めて学ぶことができました。また、お祭りを訪れた皆さんがごみの分別を通して環境保護活動に触れることができ、実際に行動に移すためのスキルや意識を養うことができる学びの機会となっていると思います。来場者自身が日常生活に戻ってからも、ごみの分別やリサイクルを意識するきっかけとなる機会になればいいなと考えています。

市長

普段は座学で難しいことを勉強されているのだと思いますが、サークル活動の中で学びを得たということですね。小野寺さんは、他の3名とは違い、建築学部とお伺いしましたが、建築という学問も環境にこれからますます関わってくる分野ですね。

小野寺さん

「たんぽぽ」の環境活動自体は建築学の学びとは直接結びつきは少ないのですが、建築学部ではZEBやZEHといった省エネ、断熱、環境配慮等を課題として学んでいます。これからは、そういうことが当たり前の時代になっていくと思いますので、少しでも地元の宮城県の木材を使って地産地消をする等、再生可能エネルギー源から供給し省エネやエネルギー管理を行い、二酸化炭素の削減に貢献するような建築物としていくことが大事なことだと学んでいます。

市長

仙台市は、SDGs未来都市認定や脱炭素先行地域に認定され、環境に関するさまざまな施策を進めています。これは、東日本大震災の被災経験を踏まえた本市ならではの防災や環境配慮の視点を織り込んだまちづくりの提案が評価されたものです。そのなかで、市民の皆さんや様々な企業、団体の皆さんにもご協力をいただいているところです。「たんぽぽ」の皆さんのような若い世代の方々が、大学の内外で学んだことをご活用していただけることは、とても心強いことだと感じます。

小野寺さん 齋藤さん

次世代へつないでいくこと

市長

最後に、仙台の街を皆さんたちの活動でどのようにしていきたいのか、また「たんぽぽ」をどのように、次の学生さんたちに繋げていきたいかをお伺いしたいと思います。

小野寺さん

「たんぽぽ」の活動はとても幅広いと感じています。地道な活動ではありますが、私は自分たちの活動に誇りをもっています。それを後輩たちにも繋げていき、それが結果的に仙台市の発展に繋がっていくのであれば、とても喜ばしいことだと考えています。これからも皆で楽しく活動していきたいと思います。

齋藤さん

大学やサークルの活動を通して学んだことできたことを、後輩たちに受け継ぐのはもちろんのこと、イベントを通して子どもたちを中心に幅広い世代の皆さんに環境啓発し、皆さんの意識が少しでも向上し、今よりももっと綺麗なまちをつくっていけたらいいなと思います。

大久保さん

私たちの「たんぽぽ」がこのように多様な活動していることは、これまで知られていなかったので、今私たちが続けている環境啓発や環境保全活動を継続し、大学の内外により発信していきたいと思います。そして今後は、もっと環境に関することに幅広く取り組み、未来につなげていきたいと思っています。

今野さん

青葉まつりのエコステーションの運営や、まち美化活動を行う一人一人の小さな環境への取組みがもっとより良い仙台のまちを目指していくことにつながると、活動を通して感じました。サークルを通じて私たちが学び築いてきた活動を後輩たちへ引継ぎ、もっと深めていってもらって、より住みよいまち、綺麗なまちになってもらえたらいいなと考えています。

市長

本日、皆さんのお話を伺い、学生の皆さんが、さまざまなフィールドに出て、地域の方々とも交流しながら活動していることを心強く思いました。また仙台を飛び出し、東日本大震災の津波で失われた松島湾の藻場再生にも携わっていることを知りました。一口に環境と言ってもまちの美化や自然、生態系など幅広いのですが、他大学の環境団体や企業とも連携し人々との交流を通じて、環境への関心を高めていただいていることは素晴らしいことだと思います。「たんぽぽ」の皆さんのような将来のまちづくりを担う若い世代の活躍は大変頼もしく感じています。今後も皆さんのご協力をいただきながら、持続可能なまちを目指して取り組んでまいります。本日は、ありがとうございました。

お問い合わせ

Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.